Chronologie de Notre-Dame-du-Portage (1ère partie)

Extrait du bulletin de la SHG RDL, Le Louperivois

Par Aubert Ouellet

L’époque de la Nouvelle-France

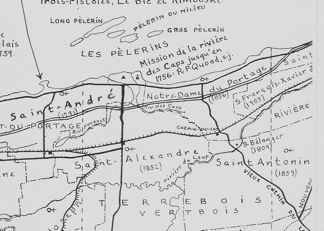

1604 : Champlain connaît l’existence du sentier de portage qui va de l’Acadie au fleuve Saint-Laurent. Il a laissé un témoignage du passage de trois missionnaires récollets pour l’avoir parcouru. Le sentier figure sur la carte de Samuel de Champlain en 1612. Le point de départ, sur les rives du Saint-Laurent, de ce « sentier des canotiers » se trouve sur le territoire actuel de Notre-Dame-du-Portage. Cette antique voie de communication, où alternent les chemins d’eau (fleuve, rivières et lacs) et les chemins de terre permettant de portager les embarcations entre les cours d’eau, relie le grand fleuve à la Baie de Fundy. Pendant plusieurs siècles avant l’arrivée des Français, il est fréquenté par les Amérindiens (Malécites, Micmacs, Abénaquis et Montagnais). (PL, 98)

1673 : Le 15 novembre, la Compagnie des Indes occidentales octroie la seigneurie de Terrebois, nommée aussi Verbois, à François Dionis, un bourgeois de Paris qui ne met jamais les pieds en Amérique. D’une largeur de trois lieues (environ 12 km) de front sur le fleuve et de trois lieues de profondeur, une partie de cette seigneurie se situe dans l’actuelle municipalité de Notre-Dame-du-Portage. (JO, 24)

1686 : Le 7 mai, Mgr de Saint-Vallier, âgé de 33 ans, emprunte selon toute vraisemblance le sentier des canotiers, au cœur de Notre-Dame-du-Portage actuel, alors qu’il entreprend une « petite expédition évangélique en Acadie », une tournée de 1700 milles (2735 km). (PL, 46)

1689 : Le 5 avril, Charles Aubert de la Chesnaye se porte acquéreur de la seigneurie de Verbois. Marchand, trafiquant de fourrures et financier, le nouveau seigneur est le principal homme d’affaires de la Nouvelle-France au XVIIe siècle.

1703 : Première pêche aux marsouins (bélugas) concédée à la rivière des Caps. Le premier peuplement de Notre-Dame-du-Portage est intimement lié à ce type de pêche. En effet, les artisans appelés à travailler à cette entreprise prennent conscience du potentiel de ce territoire; avec leurs proches et de nouvelles familles, ils coloniseront les terres de l’anse sise immédiatement à l’est du dernier cap (bien que non officialisée, on y réfère par l’appellation « anse à la Friche » dans la suite de cette chronologie; cette anse est située à l’extrémité sud-ouest de Notre-Dame-du-Portage). (PL, 36)

1703 : L’inventaire de la seigneurie de Rivière-du-Loup effectué par Florent de la Cetière atteste de la présence de Pierre Boucher à la Rivière-des-Caps. Ce lieu-dit était alors compris dans la seigneurie de Verbois; la partie est de ce lieu-dit se trouve aujourd’hui dans la municipalité de Notre-Dame-du-Portage et la partie ouest dans celle de Saint-André-de-Kamouraska. Pierre Boucher se portera acquéreur de la terre où baigne la rivière des Caps dix-neuf ans plus tard. (PL, 68-69)

1705 : Le 14 mars, Guillaume Paradis et Pierre Hudon dit Beaulieu, habitants de Kamouraska, obtiennent une concession de 12 arpents (0,7 km) de front sur le fleuve Saint-Laurent et de 42 arpents (2,5 km) de profondeur dans les terres, commençant vis-à-vis de l’islet à la Friche du côté nord-est en direction de la rivière des Caps. Cette concession inclut la jouissance des droits de pêche et de chasse (BB1, 77). Elle se trouve en partie dans le territoire actuel de Notre-Dame-du-Portage. Notons que la dénomination « islet à la Friche » n’a pas été officialisée par la Commission de toponymie du Québec ; dans les textes, certains parlent de l’islet à Fliche, l’islet à Friche, l’islet à Flèche et l’islet à la Friche.

1709 : À la suite d’une décision rendue par la Prévôté de Québec le 29 octobre, Joseph Blondeau dit Lafranchise succède à Aubert de la Chesnaye, décédé le 20 décembre 1702, comme seigneur de Verbois, de Rivière-du-Loup, du Parc (Cacouna), de Témiscouata et de Madawaska. Blondeau a épousé en troisièmes noces Agnès Giguère, elle-même veuve de Charles Le Marquis dont elle a eu un fils nommé Charles-François. C’est lui qui obtiendra les terres donnant sur l’islet à la Friche et qui deviendra l’un des premiers colons du Portage. (PL, 55)

1714 : Le 3 juin, le seigneur Joseph Blondeau concède à Jacques Guerré (ou Guéret) dit Dumont une terre et habitation de six arpents (350 m) de front par quarante arpents (2,5 km) de profondeur à l’anse des Trois Ruisseaux (BB1, 87).

L’anse porte maintenant le nom de « anse du Portage », officialisé le 7 avril 1983 par la Commission de toponymie du Québec. Elle offre les mêmes caractères que l’anse à la Friche sise à l’extrémité sud-ouest de Notre-Dame-du-Portage. Ainsi, les deux terres qui fixent maintenant les limites de la municipalité, d’est en ouest, furent les premières convoitées et habitées, en raison de leur potentiel agricole et de leur proximité du fleuve. (PL, 57)

1716 : Le sieur Peire de Québec exploite une pêche aux marsouins (bélugas) à Rivière-des-Caps ; cinq ans plus tard, c’est le sieur d’Artigny qui la tient. (LS, 29)

1722 : Pierre Boucher, âgé de 58 ans, et deux de ses fils, Michel et Pierre, sont installés à Rivière-des-Caps sur le lot immédiatement voisin de la municipalité actuelle. Marie-Anne Michaud, que Pierre a épousée à Rivière-Ouelle le 19 juillet 1695, et cinq filles viennent le rejoindre peu après. Même si Pierre Boucher n’a jamais résidé à l’intérieur du territoire actuel du Portage, il habitait à l'extrémité est de l'actuelle paroisse de Saint-André. Néanmoins, il a joué un rôle important ainsi que sa famille dans le développement de Rivière-des-Caps, qui fait partie intégrante de son histoire. Il n’est toutefois pas l’ancêtre des familles Boucher résidant maintenant au Portage. (LS, 33-37)

1723 : Le 13 février, le seigneur Blondeau déclare devant l’intendant Bégon que Jean Dionne dit Sansoucy vient de commencer à travailler sa terre de six arpents sur quarante (JO, p. 5). Cette terre se trouve entre les propriétés actuelles sises entre le 836 et le 898 de la route du Fleuve (AB, 13). Le seigneur ajoute qu’au-dessus se trouve Charles-François Marquis et qu’encore au-dessus se trouve Pierre Boucher, qui viennent eux aussi de commencer à défricher leur terre (JO, p. 5).

1723 : Charles-François Marquis obtient officiellement concession de sa terre le 30 septembre. Cette terre mesure huit arpents de front (un peu moins d’un demi-kilomètre) par trois lieues (environ 12 km) ; on l’a par la suite appelée le « Fief Marquis » (LS, 40). La terre de deux arpents appartenant aujourd’hui à la succession d’Alphonse Beaulieu (1100, rue de la Montagne) et celle de six arpents d’Albert Beaulieu (1120, de la Montagne) occupent les huit arpents de front de la terre originale de Charles-François Marquis, sans en avoir la même profondeur. (AB, 13)

1724 : Le 20 janvier, Charles-François Marquis, âgé de 25 ans, épouse Marie-Anne Boucher, fille de Pierre, son voisin. (PL, 81)

1728 : Une pêche au marsouin installée par Charles-Paul Denys De St-Simon se trouve dans l’anse du Portage. (PL, 75)

1735 : Joseph-Simon Gueret dit Dumont obtient une concession de onze arpents et six perches

(0,7 km) de front par quarante-deux arpents (2,5 km) de profondeur à Rivière-des-Caps. Cette terre voisine, à l’est, celle de Charles-François Marquis (AB, 13)

1746 : Quelques années avant la conquête de la Nouvelle-France par l’Angleterre, les Français commencent à se rendre compte de la nécessité d'établir une voie permanente de communication entre la Nouvelle-France et l'Acadie. Pour être permanent, ce lien ne peut être que terrestre puisque les cours d'eau gèlent en hiver. L'ordre est donné de construire un chemin ou un sentier de 3 pieds de largeur pour les relier. Le « sentier du Grand-Portage » voit ainsi le jour. La même année, commence la construction de la première route le long du fleuve. Le « chemin du roi » de la Côte-du-Sud, de 24 pieds (7,3 m) de largeur, avec fossés latéraux, ne sera pleinement carrossable qu’en 1813.

1754 : Agnès Giguère, veuve du seigneur Blondeau et mère de Charles-François Marquis, se départit de ses seigneuries en les vendant à Pierre Claverie, garde des magasins du Roi, associé de l’Intendant Bigot dans une entreprise d’escroquerie et propriétaire officiel du magasin « La Friponne ». Au moment de la vente, on compte quinze tenanciers à Rivière-des-Caps ; les membres du clan Dumont-Marquis-Boucher, tous reliés les uns aux autres par lien familial direct ou par alliance, se partagent une bonne partie de ces terres. À l’autre extrémité, les terres sises en bordure de l’anse du Portage ne sont pas encore complètement occupées. (PL, 85 et 87)

1756 : Fin de la mission établie à Rivière-des-Caps, avec la mort du père Quoad ou Cohade, décédé et inhumé à Kamouraska au printemps (PL, 46). On ne connaît pas la date du début de cette mission. La chapelle aurait été située entre le fleuve et la route 132, sur la terre sise au 980, route de la Montagne. (LS, 26)

1758 : Michel Morin se porte acquéreur d’une terre de quatre arpents par quarante-deux (230 m par 2,5 km) à l’anse du Portage. Il donnera son nom au lac Morin, situé sur le territoire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. (AB, 13)

1759 : Les Anglais incendient la Côte-du-Sud de Kamouraska jusqu’à Québec. Il semble que les territoires de Rivière-du-Loup et de Rivière-des-Caps aient été épargnés. (PL, 103)

Note aux lecteurs

L’auteur Aubert Ouellet est le président fondateur de l’organisme Patrimoine et Culture du Portage. Cette organisation sans but lucratif soutient une mission de promotion, de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de Notre-Dame-du-Portage.

Pour connaître les références bibliographiques complètes identifiées dans le texte par les initiales de l’auteur et la page du document d’où provient l’information, ou recevoir des informations sur la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, le lecteur est prié de contacter le préposé à l’accueil de la SHG RDL en composant le 418 867-4245 ou en envoyant un courriel à [email protected]

Cliquez sur le texte pour consulter notre site Web.

Cliquez sur le texte pour consulter notre site Web.